|

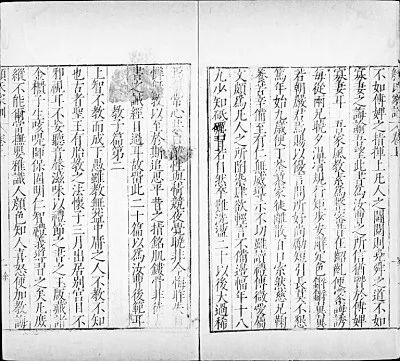

《颜氏家训》内页,北齐颜之推撰,明万历二十年程荣刊汉魏丛书本。资料图片

《颜氏家训》,署名北齐黄门侍郎颜之推撰。南宋著名学者陈振孙云“古今家训,以此为祖”。它并不是历史上最早的家训,何以称其为家训之祖呢?《四库全书总目》的解释,只是“卷帙较多耳”。卷帙多,篇幅长就可以称“祖”吗?显然不妥。

《颜氏家训》(以下简称《家训》)之所以“为祖”,不是文字“量”的多寡。诚然没有一定的“量”不可能支撑起一个庞大的理论系统,但“祖”之所以为“祖”并不取决于它的“量”,而取决于它的“质”,即在中国家训文化史上第一次揭示出家训的本质。该书《序致》篇指出:“吾今所以复为此者,非敢轨物范世也,业已整齐门内,提撕子孙。”“整齐门内,提撕子孙”八个字揭示了中国古代家训的本质属性、宗旨。“夫同言而信,信其所亲,同命而行,服其所尊,禁童子之暴谑,则师友之诫,不如傅婢之指挥;止凡人之斗阋,则尧舜之道,不如寡妻之诲谕”。家训著作的特点犹如“傅婢之指挥”“寡妻之诲谕”,亲切、朴实、自然,贴近每一个家庭成员的具体生活。

自人类步入文明门槛始,家庭就产生了。有了家庭就有了家训。不过,最早的家训是父祖辈在具体生活实践中随机点拨的无文字的口头训语。《周易·序卦传》“有天地,然后有万物;有万物,然后有男女;有男女,然后有夫妇;有夫妇,然后有父子;有父子,然后有君臣;有君臣,然后有上下;有上下,然后礼义有所错。”天地、万物、男女、夫妇、父子、君臣、礼义,这是自然、家庭、社会演化过程。家庭伦理即夫妇伦理、父子伦理早于政治的君臣伦理,而君臣伦理是在家庭伦理的基础之上产生的。尧舜“公天下”时代结束,夏、商、周三代“家天下”局面出现,家训就由父辈口头训诫转化为世代口耳相传的政治遗产。所谓“三代而上,教祥于国,三代而下,教详于家”。《尚书·五子之歌》就是夏启之子追忆先祖大禹的遗训,这是有文字记载的家训滥觞。殷周之际,《易经·家人卦》可以理解为中国最早的“家”文化的专论,经历殷周鼎革建立起的西周王权,非常重视家训,《尚书》中《康诰》《酒诰》既是周公的政治训诫,也可以视为周公对年纪尚幼的弟弟的训诫。对夏、商、周三代的王室而言,家即天下,天下即家,家训与政令往往纠缠不清,这说明家训没有独立意义。而春秋以降,家的地位进一步凸显,家训获得更多的独立性,如孔子诗礼传家的孔门庭训、田稷母训、孟母断机教子、触龙说赵太后“父母之爱子,则为之计深远”等,家教的经典名言、经典故事出现了。两汉以下,家作为独立的政治实体尤其是经济实体的地位进一步抬升。各种《诫子书》《诫子侄书》《门规》《家戒》等大量涌现,由孔子时代的“人的发现”转为两汉时代“家的发现”,由孟子时代“士的自觉”转为两汉时代“家意识的自觉”。东汉末年,时局动荡,兵连祸结,人们特别需要抱团自保,以血缘为纽带的家族集团就形成了。如何齐家成了世家大族急需解决的重大课题,《家训》应运、因势而生了。

《家训》不再是对家庭的具体问题如教子、女戒等单向度的训示,而是由碎片化知识转化为将“家”作为伦理、政治、经济等综合性实体进行系统的、整全的理论反省,这是《家训》之所以称“祖”的另一个重要原因。《家训》七卷二十篇,全书“述立身治家之法,辩证时俗之谬,以训诸子孙”(晁公武语)。涉及立身、治家、交友、处世、治学、养生、文字、训诂、文章、书法、绘画、历算、医药等,诚如后人所言《家训》“该括百行,贯穿六艺”(颜嗣慎语)。

家训是普遍性与特殊性、公共性与个体性的统一。只要是家,都有大致相同结构、功能或共同的规定性,这就决定了家训具有普遍性、公共性的一面,而任何一个家都是由具体的人组成的,都有具体的历史背景、经济状态、政治地位等不同,这说明任何一个家都有其特殊性、个体性。家是普遍性与特殊性、公共性与个体性统一,从而决定了《家训》所阐述的思想同样是普遍性与特殊性、公共性与个体性的统一。诚如清代学者王钺所言:“《家训》二十篇,篇篇药石,言言龟鉴。凡为人子弟者,可家置一册,奉为明训,不独颜氏而已。”《家训》之所以对所有家庭乃至所有人都有效,是因为其揭示了家庭成员之间共处的原则,绝大多数父辈对子孙的共同希望是个个“皆修德于己,居家则为孝子,许国则为忠臣”。家国情怀,孝子忠臣是颜氏的追求,也是两千多年来中国人的共同追求。

“家训传来旧姓颜。”(王世贞语)“颜氏”是《家训》独特标示。颜氏家族作为一个世代以儒雅传家的文化家族,有着自己独特的精神追求,“务先王之道,绍家世之业。”《家训》是文人家训、士大夫家训,既非帝王家训、贵族家训,也不是商人家训,这是《家训》的特殊性、个体性。颜氏一族自孔子最得意的弟子颜回起,至颜之推已历三十五世,“儒雅传家”“世善《周官》《左氏》学”。儒家文化深深植入这个家族的血液里、骨髓中,这是其个体性。《家训》中有《文章》《书证》《音辞》《杂艺》数篇,似乎与今日意义上的家训关系不大,而与学术研究关系颇深,甚至可视为比较偏僻生冷的“绝学”,但作为以儒雅传家的颜氏子孙在动荡的时代里有责任、有义务将这些学问传承下去。今天看来,《书证》《音辞》不好读,但它却是颜氏教育子女的童子功,也是颜氏学问的基本功:“吾家儿女,虽在孩稚,便督正之。”(《音辞》)由于《家训》具有普遍与特殊、公共与个体的二重性,今人对这份文化遗产应辩证地看待它,取其可以为训而训之,不可以为训而舍之、扬弃之。对于《家训》那些只适合于作为文化家庭的特殊内容,我们站在二十一世纪的今天,取其人民性精华,去其与今天不相适应的内容。

从普遍性、公共性讲,古代人的家是家,现代人的家也是家,凡是家都有作为家之所以为家的共同本质、共同结构乃至共同功能。从这个意义上说,《家训》所揭示的治家乃至处理家庭关系的一般规则具有超越颜氏、超越古今的永恒价值,对于今人立身治家仍然有参考的价值。

《家训》非常重视子女教育,主张孩子良好规范、行为习惯的养成自幼小抓起。当孩子“识人颜色,知人喜怒,便加教诲”,正是“少成若天性,习惯如自然”。文化学习上,主张“人生幼小,精神专利,固须早教,勿失机也”。在学习上,主张勤学、苦学、终身学,学以致用,学以成人,以济功业。

在立身方面,《家训》确立以诚为核心的立身之道。要求子孙老老实实做人,踏踏实实做事。反复强调“巧伪不如拙诚”。反对任何意义上的弄虚作假,因为“一伪而丧百诚”。反对子孙虚谈空论,要求子孙“贵能有益于物”,掌握一技之长,在世界上立身,认为“积财千万,不如薄技在身”。世上最尊贵技艺,莫如读书。

在治家方面,《家训》提出“俭而不吝”“施而不侈”的治家原则。《家训》认为良好家风的形成是“自上行于下,自先施于后”“是以父不慈则子不孝,兄不友则弟不恭,夫不义则妇不顺矣”。父母是孩子的榜样,兄长是弟弟的榜样,丈夫是妻子的榜样。在家庭管理上,应当宽猛得当,所谓“治家之宽猛,亦犹国焉”。在经济上主张“施而不奢,俭而不吝”,即施舍而不奢侈,节俭而不吝啬。

《家训》有专篇讨论养生问题。养生既要养身,又要养心,做到内外兼养。主张珍惜生命,但对“行诚孝而见贼,履行义而得罪”高度肯定,赞扬“丧身以全家,泯躯而济国”牺牲精神。正是在这种家风的熏陶下,颜思鲁、颜师古、颜元孙、颜杲卿、颜真卿等忠臣文士,彪炳史册。

“天下之本在国,国之本在家”,“修身、齐家、治国、平天下”是中国士阶层的价值追求和理想实现的方式,齐家是其重要一环。《家训》是中国家文化的重要组成部分,一方面它集先秦两汉魏晋家文化之大成,将训诫式、书信式乃至散文体的家训即“碎片化的家训”转化成首尾相接、层次分明、结构谨严的系统化家训;另一方面,它又开系统性家训即著作体家训之先河。自《家训》出,各种著作体或专著体家训层出不穷。它的许多思想至今仍然闪烁着治家智慧的光芒,对于当代人的家风建设仍然具有深刻的启示意义。 |