|

孝是中国人的传统美德。早在《尚书·尧典》中,就有虞舜面对“父顽母嚚象傲”而“克谐以孝”,并因此而被推举为尧帝继承人的记载。《诗经·大雅·下武》歌颂周武王曰:“永言孝思,孝思维则”“永言孝思,昭哉嗣服”。可见中国人很早就重视孝道。而《孝经》正是一部专门讲孝道的书。同时,《孝经》也是中国最早直接以“经”命名的书。所谓“经”,是常的意思。所以凡需要常读的书,都可称为经书。而所谓《孝经》,就是专言孝道、需常读常诵的经典。

《孝经》的内容是以孔子、曾子对话的方式,分别讲述上自天子、下至庶人社会各阶层人的不同孝行与意义,以及不孝、非孝的罪行与后果,等等。其首章可谓是全书之总纲。作者认为,孝是先王“以顺天下”的“至德要道”,可以使“民用和睦,上下无怨”,进而提出“夫孝,德之本也,教之所由生也”的命题。并且以“身体发肤,受之父母,不敢毁伤”为孝之始,以“立身行道,扬名于后世,以显父母”为孝之终,指出“夫孝,始于事亲,中于事君,终于立身”。其所谓“事君”的说法,今天固然已经失去直接意义,但我们无妨把它理解为“工作”。总之,“孝”的意义今天依然是存在的。尤其是在所谓“道德缺失”的时候,更需要从此“德之本”抓起。因为不孝就很难有“忠”。试想,一个对父母不孝的人,他如何能忠于自己的工作呢?所以,《孝经》在当下依然有其时代的生命力。

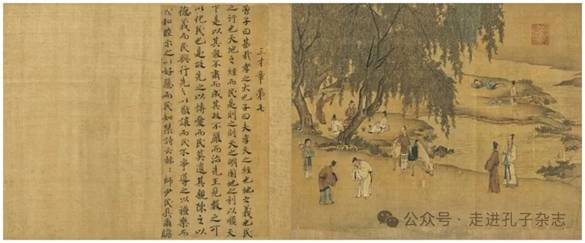

《孝经图册》之《三才章》

《孝经》的文本,世有今古文之分。所谓今文、古文,本来都是汉代人的叫法。今文是相对于古文而言的,本是指汉代人当时通行书写的隶书文字,而古文则是指战国文字。《古文孝经》是汉武帝建元二年(前139)至元朔元年(前128)(旧说以为景帝末或武帝时)间鲁恭王坏孔子旧宅所得书之一种。因为其是用战国古文字抄写的,所以被称为《古文孝经》。《今文孝经》则是在汉代人发现《古文孝经》以后始有的称谓。事实上,今文本、古文本《孝经》的区别,除了各章内文字偶有不同外,主要是古文本多《闺门》一章。正如宋代学者黄震《读孝经》所云:“《孝经》一耳,古文、今文特所传微有不同。如首章今文云‘仲尼居,曾子侍’,古文则云‘仲尼闲居,曾子侍坐’;今文云‘子曰:先王有至德要道’,古文则云‘子曰:参,先王有至德要道’;今文云‘夫孝,德之本也,教之所由生也’,古文则云‘夫孝,德之本,教之所由生’。文之或增或减,不过如此,于大义固无不同。至于分章之多寡,今文《三才章》‘其政不严而治’与‘先王见教之可以化民’通为一章;古文则分为二章。今文《圣治章》第九‘其所因者本也’与‘父子之道天性’通为一章,古文亦分为二章;‘不爱其亲而爱他人者’,古文又分为一章。章句之分合,率不过如此,于大义亦无不同。古文又云‘闺门之内具礼矣乎,严父严兄,妻子臣妾犹百姓徒役也’,此二十二字今文全无之,而古文自为一章。与前之分章者三,共增为二十二。所异者又不过如此,非今文与古文各为一书也。若以今文为伪,而必以古文为真,恐未必然。”(《黄氏日抄》卷一)可见古文、今文并非两书,两种文本的内容大致相近,其差别也不关涉全书大义。《孝经》的版本,传世以今文本居多。之所以出现这种现象,一个重要原因就是唐玄宗御注用了今文本。事实上,在唐玄宗御注之前,中土一直是郑玄所注今文本和孔安国所注古文本并行。只因唐玄宗御注所用为今文本,古文本才渐在中土“失传”,直至清代乾隆年间鲍廷博从日本购回并刊之于《知不足斋丛书》,才再度流传开来。

《孝经》二十二(今文十八)章是一有机整体,全部贯穿于孔子与曾子的述问之中,系统阐述了儒家的孝道思想。宋代大儒朱熹作《孝经刊误》,以开首至“故自天子至于庶人,孝无终始,而患不及者,未之有也”(相当于第一至第七章)为经,以下为传,是没有道理的。因为前七章固然讲自天子以下至于庶人之孝的具体内容已毕,但以下各章则是对孝道意义的进一步解释,并非或纯杂引传记以释经文。且第八章重以“曾子曰”开端,可见之前只是其对话的一部分,以下亦明以“曾子曰”及“子曰”为开端。强分经传,不可据信。

关于《孝经》的作者,前人有很多争论,有所谓孔子说、曾参说、孔子弟子说、曾子弟子说、子思说、孟子弟子说、汉儒委托说、后人附会说等多种说法。考之史传,《史记·仲尼弟子列传》记载孔子以为曾子能通孝道,“故授之业,作《孝经》”,以其为孔子所自作。这样的说法至少从《孝经》本身文字上看,是有问题的。因为书中不仅有“孔子”,更有“曾子”的称谓。如孔子“自作”,则不可能称“曾子”。是以《孝经》很可能是曾子弟子对孔子与曾子对话的记录。然而曾子小孔子46岁,当孔子在世之时曾子有弟子的可能性不大,但也不能排除曾子自述而弟子记录的可能。所以从这个角度说,传世《孝经》出自曾子弟子之手,是完全可能的。加上书中有天子、诸侯、大夫之称,而没有较晚的称谓,也符合当时的时代背景。故而《汉书·艺文志》所谓“《孝经》者,孔子为曾子陈孝道也”的说法,基本是可以信赖的。当然,今本《孝经》文字或有记录者的润饰,是完全可能的。尤其是各章之末所引《诗》句,更有可能是记录者或后人所附加。

孔子为什么要专门给曾子陈孝道呢?因为曾子是一知孝行孝之人。《说苑·建本》篇记载一则曾子耘瓜而误斩其根的故事:有一天,曾子锄瓜,误把瓜根锄断了。父亲曾皙很生气,拿大杖打他,曾子站着不动,直到被打倒在地而昏死过去。可见曾子是坚决践行孝道的人。当然这种行孝方式不可取,故孔子教育他:“委身以待暴怒,立体而不去,杀身以陷父不义,不孝孰是大乎?”另外,《大戴礼记》有《曾子本孝》《曾子立孝》《曾子大孝》三篇,记载了曾子对孝道的阐发,也足见曾子知孝。另外,《论语·学而》篇记曾子曰:“慎终追远,民德归厚矣。”所谓“慎终”,就是重视父母的丧事;所谓“追远”,就是追祭远祖先人,皆与孝有关,亦可见曾子确实知孝。所以,孔子专门为曾子陈孝道,是完全可能的。孔子教学的一大原则就是因材而施教,而曾子正是孔门弟子中特别关注孝道者。

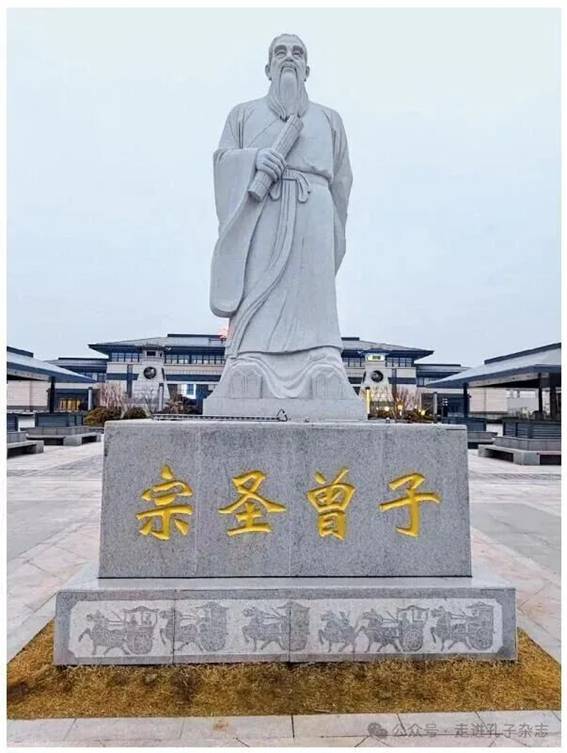

曾子塑像

从时代而言,《后汉书·祭祀志中》注所引蔡邕《明堂论》又引魏文侯《孝经传》,说明《孝经》一书出现不晚于魏文侯。而魏文侯于公元前445年至公元前396年在位,其时间正好在曾子(前505—前436)之后。从这一点也可以佐证前说。而所谓汉儒委托说、孟子弟子说,都是没有根据的猜想臆说。前人还有所谓子思说,也不大可能。因为当孔子去世之时,子思也不过是年方十岁的孩子,尽管其后来可能做曾子弟子,但文献中毕竟没有其从曾子处闻知《孝经》的记载。另外,《四库全书总目》所谓《孝经》是“七十子徒之遗书”的说法,也没有直接的证据。而《大戴礼记·曾子大孝》篇记:“曾子曰:‘孝有三:大孝尊亲,其次不辱,其下能养。’公明仪问于曾子曰:‘夫子可谓孝乎?’曾子曰:……”公明仪是曾子弟子,曾听闻曾子讲述孝道。《曾子大孝》篇又记:“乐正子春下堂而伤其足,伤瘳,数月不出,犹有忧色。门弟子问曰:‘夫子伤足,瘳矣,数月不出,犹有忧色,何也?’乐正子春曰:‘……吾闻之曾子,曾子闻诸夫子曰:“天之所生,地之所养,人为大矣。父母全而生之,子全而归之,可谓孝矣;不亏其体,可谓全矣。”故君子顷步不敢忘也。今予忘夫孝之道矣,予是以有忧色。’”乐正子春也是曾子弟子,曾从曾子处闻孝道,而曾子又从孔夫子处闻孝道。这正与《孝经》中既称孔子又称曾子相契合。《礼记·檀弓上》有记:“曾子寝疾,病。乐正子春坐于床下,曾元、曾申坐于足。”曾元、曾申为曾子二子,在曾子生病时,乐正子春与曾子的儿子一起守在病榻边,可见他与曾子关系非同一般。所以,《孝经》很可能为乐正子春辈从曾子处闻知而所记录,而其门弟子们又有所加工改造的。总之,今本《孝经》的成书应与曾子弟子有关。

中国人自古讲究孝,所以历史上《孝经》的地位一直很高。这其中固然有统治者维护自身统治需求的因素,而《孝经》本身的价值无疑也是重要因素。因为孝毕竟是“天之经也,地之义也,民之行也”。不言孝,就是违反天经地义与做人之根本。而读《孝经》,不仅可以从中学习孝,而且在一定程度上可以从中了解中华传统文化与历史知识,所以古人以其为“六经”之总汇。

|